小兒夜啼多見于1歲內嬰兒,表現為夜間定時哭鬧、難以安撫,或睡中突然驚醒、啼哭不止,長期如此不僅影響孩子生長發育,更讓家長身心俱疲。中醫認為,夜啼多與臟腑功能失調相關,通過辨證推拿可調和氣血、安神定志。

本文結合臨床實踐,為家長提供一套安全有效的小兒推拿方案。

一、夜啼≠矯情!

中醫眼中的“夜哭郎”

生理特點:嬰幼兒“心肝常有余,脾常不足”,神經系統發育不完善,易受外界刺激或內傷飲食影響,導致陰陽失衡、神魂不安。

常見病因(需辨證施治):

??脾寒腹痛:哭聲低弱、手腳發涼、喜蜷縮趴睡,便溏夾奶瓣。

??心經積熱:哭聲響亮、面赤唇紅、煩躁蹬被、眼屎多。

??驚恐傷神:突然驚哭、睡中易醒、緊抓大人、指紋青紫。

??乳食積滯:夜間哭鬧伴腹脹、口氣酸臭、大便酸臭或便秘。

??警示信號:若伴隨發熱、嘔吐、皮疹或哭鬧時雙腿蜷縮(警惕腸套疊),需立即就醫!

二、小兒推拿

夜啼調理四步法

基礎準備:室溫26-28℃,雙手洗凈搓熱,可用嬰兒撫觸油潤滑;選擇寶寶清醒或淺睡時操作,避開餐后1小時內。

1. 安神定志核心手法

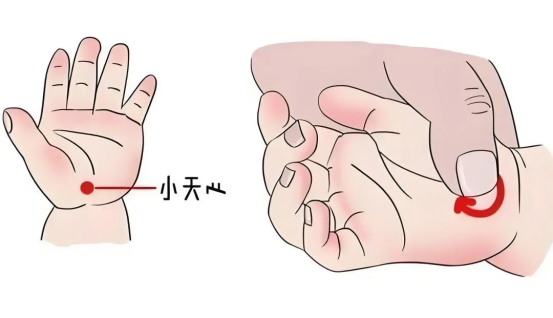

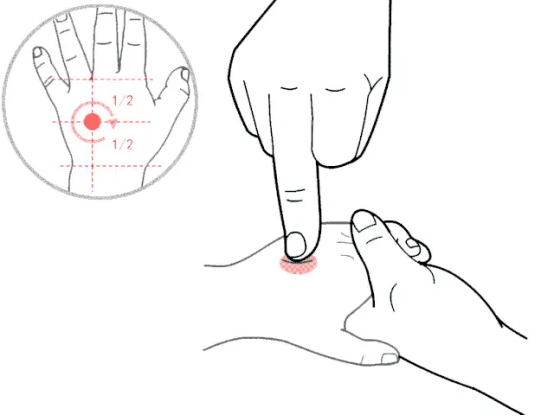

揉小天心(安神要穴):

定位:手掌根部,大小魚際交界凹陷處。

操作:用中指指腹順時針揉100-200次,力度如羽毛拂過。

作用:鎮驚安神,緩解驚嚇引起的夜啼。

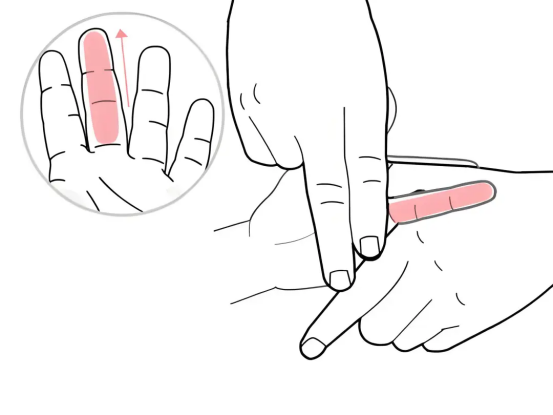

清心經(清心火):

定位:中指末節螺紋面(從指根到指尖)。

操作:拇指從指根向指尖直推100次,動作輕快柔和。

作用:適合心火旺引起的哭鬧、入睡困難。

2.調理脾胃組合套餐

補脾經(健運脾胃):

定位:拇指橈側緣,指尖到指根成一直線。

操作:拇指從指尖推向指根200次,速度均勻。

作用:改善脾虛寒導致的夜啼、消化不良。

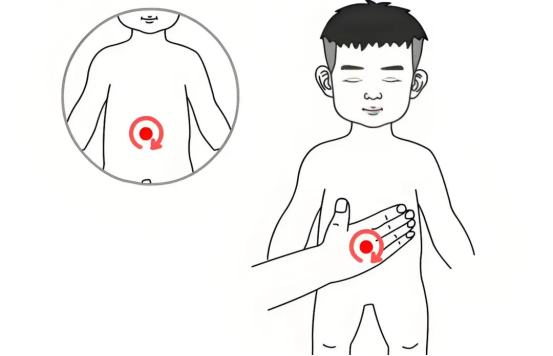

摩腹(消積導滯):

手法:掌心對準肚臍,順時針輕摩腹部3分鐘。

技巧:想象在腹部畫“の”字形,促進腸道蠕動。

3.溫陽散寒關鍵穴

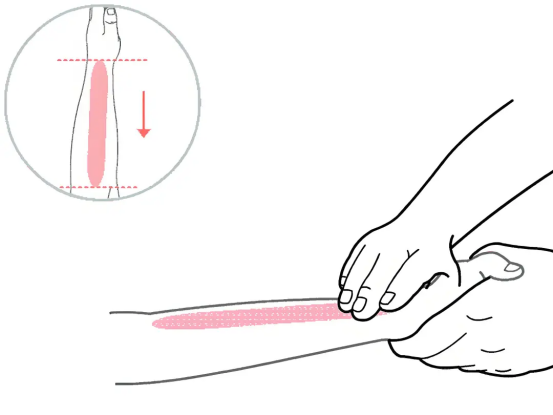

推三關(溫補陽氣):

定位:前臂橈側,腕橫紋至肘橫紋成一直線。

操作:拇指或食中指并攏從腕推向肘100次。

適用:手腳冰涼、脾寒腹痛型夜啼。

揉外勞宮(溫中散寒):

定位:手背中央,第2-3掌骨間凹陷處(與內勞宮相對)。

操作:拇指按揉1-2分鐘,力度稍重(以寶寶不抗拒為準)。

4.鎮驚止啼特效穴

掐揉五指節(安神定驚):

定位:五指背側第一指間關節橫紋處。

操作:拇指逐一掐揉各指節3-5遍,先掐后揉。

作用:緩解受驚后夜啼、睡中驚跳。

三、飲食禁忌

哺乳期母親忌食辛辣、咖啡、巧克力;已添加輔食寶寶晚餐忌油膩難消化食物。

四、家長必知的“安睡法則”

?? 環境調節:睡眠區光線柔和(建議使用紅色暖光小夜燈),室溫保持22-24℃。播放白噪音(如雨聲、海浪聲)掩蓋突發聲響。

?? 建立晝夜節律:白天小睡不超過3小時,傍晚避免過度興奮游戲。

?? 固定睡前儀式:撫觸→換尿布→喂奶→輕哼搖籃曲。

?? 安撫技巧:“袋鼠抱”:讓寶寶貼于家長胸口,感受心跳和體溫。

?? 按摩耳廓:用指腹輕揉耳垂至耳尖,重復10次。

五、注意事項

推拿每天1次,連續3天后觀察效果,可持續1周;

操作后若出現短暫哭鬧加重,需暫停;

早產兒、皮膚破損、發熱期間慎用推拿;

頑固性夜啼需排查維生素D缺乏、過敏等因素。

中醫典籍啟示

《幼科發微》云:“小兒夜啼,非獨饑寒,多因神怯。”現代研究證實,輕柔的撫觸推拿能刺激皮膚神經末梢,促進5-羥色胺分泌,幫助寶寶建立安全感。記住,父母的耐心與科學護理才是最好的“安神藥”。當“夜哭郎”變身“安睡寶”,那些深夜的疲憊終將化作成長的欣慰。

溫馨提示

小兒推拿需辨證準確,特殊情況隨診,咨詢地址:岳陽市婦幼保健院二樓兒童保健與康復醫學中醫保健門診咨詢(兒保科 熊貓區C02、C03診室)

咨詢電話:0730-8600545

線上咨詢掃碼添加

免責聲明:本文僅做健康科普,不用于任何商業廣告目的,且不提供診療建議。如有相關疾病,請及時于正規醫院就診,謹遵醫囑。其中部分圖片來自于網絡,版權歸原作者所有,如侵犯您的權益請及時告知我們,我們將盡快刪除。

供稿:兒童保健與康復醫學中心 曾元香、李思晴

編輯:宣傳辦

一審:羅滔 二審:劉艷平 三審:涂劍

欄目:婦幼健康科普